श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 6 अध्याय: 14-16

राजा परीक्षित ने पूछा—भगवन! वृत्रासुर तो रजोगुण-तमोगुण से भरा पापी था, फिर भी उसे भगवान श्रीकृष्ण में ऐसी अनन्य भक्ति कैसे हुई? जबकि देवता और ऋषि भी उस प्रेमभक्ति से वंचित रह जाते हैं। इस संसार में कुछ ही लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं और करोड़ों में कोई एक ही पूर्णतया भगवान के शरणागत होता है। फिर वह पापी वृत्रासुर युद्ध के समय इतनी दृढ़ भक्ति कैसे कर सका? प्रभो! यह हमारे लिए बहुत आश्चर्य और जिज्ञासा का विषय है।

श्रीशुकदेवजी बोले – परीक्षित! सावधानी से सुनो। यह इतिहास मैंने पिता व्यासजी, नारदजी और महर्षि देवलजी से विधिपूर्वक सुना है। प्राचीन काल में शूरसेन देश में महाराज चित्रकेतु चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में पृथ्वी अपने आप अन्न-रस देती थी। उनके एक करोड़ रानियाँ थीं, पर किसी से भी सन्तान नहीं हुई। राजा में सभी गुण थे – सौंदर्य, विद्या, ऐश्वर्य, पर फिर भी संतानहीनता के कारण वे दुखी रहते थे।

एक दिन अंगिरा ऋषि राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उनका विधिपूर्वक सत्कार किया। ऋषि ने राजा से कहा – राजन्! क्या तुम अपनी सात प्रकृतियों – गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र – सहित कुशल हो? जैसे जीव आवरणोंसे घिरा होता है, वैसे ही राजा इनसे घिरा होता है।जिसका मन वश में होता है, वही सच्चा राजा होता है। परन्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम भीतर से अशांत हो। कोई इच्छा अधूरी है। ऋषि सब जानकर भी पूछते रहे। तब चित्रकेतुने विनय से संतान की इच्छा प्रकट की।

चित्रकेतु ने कहा – भगवन्! आप तो योगियोंमें श्रेष्ठ हैं, भीतर-बाहर सब जाननेवाले। मुझे साम्राज्य, ऐश्वर्य, सब कुछ मिला है, पर सन्तान न होने से मन अशांत है। जैसे भूखे को अन्न के सिवा कुछ नहीं सुहाता, वैसे ही मुझे यह सब व्यर्थ लगता है। मेरे पितर भी पिण्डदान न मिलने से दुःखी हैं। कृपा करके मुझे सन्तान देकर लोक-परलोक के दुःखों से उबारिए।

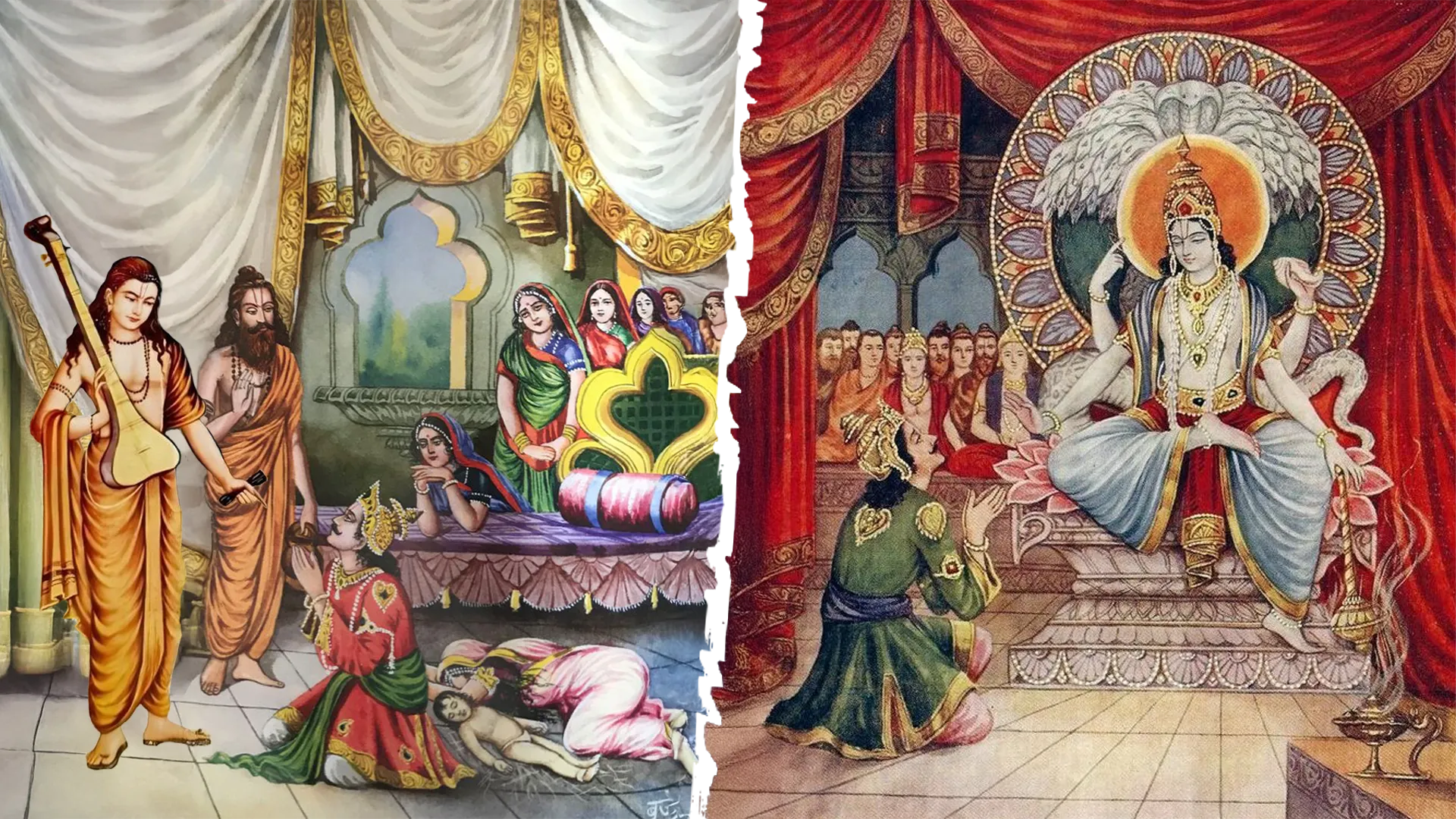

राजा चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर महर्षि अंगिरा ने यज्ञ करवा कर महारानी कृतद्युति को प्रसाद दिया और कहा, "तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों देगा।" महारानी ने गर्भ धारण किया और समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को दान दिए गए और पुत्र का संस्कार सम्पन्न हुआ। राजा का अपने पुत्र और उसकी माँ कृतद्युति पर विशेष प्रेम बढ़ता गया। दूसरी रानियाँ, जो पहले ही संतानहीन थीं, उपेक्षा और जलन के कारण कृतद्युति से द्वेष करने लगीं। अंततः ईर्ष्या में अंधी होकर उन्होंने बालक को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति जब शयनगृह पहुँचीं, तो देखा कि उनका पुत्र मृत पड़ा है। वे शोक में मूर्छित होकर गिर पड़ीं। उनके वस्त्र और केश अस्त-व्यस्त हो गए।

उनका रुदन सुनकर सभी रानियाँ और सेवक वहाँ पहुँचे। दूसरी रानियाँ, जिन्होंने बालक को विष दिया था, ढोंग से रोने लगीं। जब राजा को यह समाचार मिला, तो वे अत्यन्त शोक में मूर्छित होकर बालक के पास गिर पड़े। रानी विलाप करती हुई कहने लगीं — "हे विधाता! तू कैसा अन्यायी है, जो बच्चों को छीन लेता है। तूने मुझे अनाथ कर दिया। बेटा, उठो, देखो तुम्हारे पिताजी कितना रो रहे हैं। तुम्हारे बिना हम घोर दुःख में हैं।" उनके आँसू से काजल बहकर गले तक आ गया। फूलों से सजे केश बिखर गए। वह विलाप करती रहीं — "लल्ला, अब तो उठो, कुछ खा लो। तुम्हारी तोतली बोली और मुस्कान अब कभी नहीं दिखेगी क्या?"

शोक में डूबे चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा एवं नारदजी द्वारा समझाना

शोक में डूबे राजा भी फूट-फूट कर रोने लगे। पूरा नगर शोक में डूब गया। उसी समय महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहाँ अव्यक्त पहुँचे और उन्हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने लगे की तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्मोंमें तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मोंमें भी उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा? राजन्! जैसे पानी की धारा में रेत के कण कभी जुड़ते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार में जीवों का आपसी मिलन और वियोग होता रहता है। जैसे कुछ बीजों से नए बीज पैदा होते हैं और फिर समय आने पर नष्ट हो। जाते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवदीय माया से प्रेरित होकर जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं।

यह जो तुम, मैं, और इस सृष्टि के समस्त चर-अचर प्राणी हैं — ये सब जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे — और जो वस्तु जन्म और मरण के बंधन में है, वह वास्तव में अभी भी "सत्य" नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु वह होती है जो हर समय, हर परिस्थिति में एक-सी बनी रहती है। ऐसी केवल एक ही सत्ता है — भगवान। वे न उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं, न उनमें कोई परिवर्तन होता है। उनको न किसी की चाह है, न कोई अपेक्षा। फिर भी, वे अपनी इच्छा से जीवों की सृष्टि, उनका पालन और संहार करते हैं — जैसे कोई बच्चा खेल-खेल में मिट्टी के घर बनाता है और उन्हें तोड़ देता है। राजन्! जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता और माता के शरीर से पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। पिता, माता और पुत्र सभी देही हैं, शरीर केवल बाहरी रूप है। जैसे एक ही मिट्टी से बना हुआ घड़ा और उसके रूपों का भेद केवल हमारी कल्पना है, वैसे ही शरीर (देह) और आत्मा (देही) का भेद भी अनादि और अविद्या की कल्पना मात्र है।

जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने राजा चित्रकेतु को समझाया, तो उन्होंने कुछ धैर्य धारण किया और शोकमग्न अपने मुख को पोंछते हुए कहा- "आप दोनों महान ज्ञानी हैं और अपने अव्यक्त रूप में यहाँ आए हैं। कृपया बताइए, आप कौन हैं? मुझे पता है कि भगवान के प्रिय ब्रह्मज्ञानी बहुत से लोग जैसे सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ठ, परशुराम, कपिलदेव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय, आदि, ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मैं विषयों में फंसा हुआ, मूर्ख और अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ हूं। कृपया मुझे ज्ञान की प्रकाश से उबारें।"

महर्षि अंगिरा ने कहा, "राजन्! जब तुम पुत्र के लिए लालायित थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं और ये देवर्षि नारद हैं। हमने देखा कि तुम पुत्र शोक में अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हो, इसलिए हम यहां तुम पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। जो भगवान और गुरु का भक्त होता है, उसे शोक नहीं करना चाहिए। पहले तुम्हारे हृदय में पुत्र की चाहत थी, इसलिये मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर पुत्र दिया। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि पुत्र ही दुख का कारण है, जैसे अन्य विषय भी अस्थायी और नश्वर होते हैं। यह शरीर और इसके भोग केवल क्लेश और संताप का कारण हैं। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए और परमात्मा में स्थित हो जाना चाहिए।"

चित्रकेतु को उसके मृत पुत्र के जीवात्मा द्वारा उपदेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! तदनन्तर देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुल स्वजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा -जीवात्मन्! तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहृद्सम्बन्धी तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं. इसलिये तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर बैठो।

जीवात्माने कहा- देवर्षिजी! मैं अपने कर्मोंके अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ। उनमेंसे ये लोग किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए? विभिन्न जन्मोंमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, शत्रु-मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे दूसरेके पास जाती-आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोंका सम्बन्ध भी मनुष्योंके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है; और जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती है।

जीव नित्य और अहंकाररहित है। वह गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक उस शरीरको अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म सबका आश्रय और स्वयंप्रकाश है। इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया। क्योंकि गुण-दोष (हित-अहित) करनेवाले मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-भिन्न बुद्धि-वृत्तियोंका यह अकेला ही साक्षी है; वास्तवमें यह अद्वितीय है| यह आत्मा कार्य-कारणका साक्षी और स्वतन्त्र है। इसलिये यह शरीर आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीनभावसे स्थित रहता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- जीवात्मा यह कहकर चला गया, और परिवारजन उसकी बात सुनकर चकित हो गए। उनका स्नेह बन्धन कट गया और शोक समाप्त हो गया। उन्होंने शव का उचित संस्कार किया और मोह छोड़ दिया। जिन रानियों ने बालक को विष दिया था, वे पाप से लज्जित हो गईं और यमुनाजी के तट पर प्रायश्चित्त किया।

नारदजी द्वारा चित्रकेतु को चतुर्व्यक्तिरूप मंत्र दान

इस प्रकार अंगिरा और नारदजीके उपदेशसे विवेकबुद्धि जाग्रत हो जानेके कारण राजा चित्रकेतु घर-गृहस्थीके अँधेरे कुएँसे उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाबके कीचड़से निकल आये| उन्होंने यमुनाजीमें विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएँ कीं। नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्भक्त और शरणागत हैं। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्याका उपदेश किया।

ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ।

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥

ॐकारस्वरूप भगवन्! आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षणके रूपमें क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकारके अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यहरूपका बार-बार नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ। (भागवत 6.16.18)

देवर्षि नारद ने भगवान के चतुर्व्यक्तिरूप (वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण) का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने भगवान को विशुद्ध ज्ञान, आनंद और शांति का स्रोत बताया, जो सर्वव्यापी और अव्यक्त हैं। नारदजी ने यह कहा कि भगवान का स्वरूप मन, बुद्धि, इन्द्रियों और कर्मों से परे है, और वह ही कार्य-कारण से परे, अद्वितीय और चैतन्यस्वरूप हैं। उन्होंने भगवान को समर्पण करते हुए बार-बार नमस्कार किया, और यह भी कहा कि भगवान ही सर्वोच्च हैं और उनके भक्त हमेशा उनके चरणों में रहते हैं।

चित्रकेतु को भगवान शंकर्षण का दर्शन एवं उपदेश

देवर्षि नारद चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश करके महर्षि अंगिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये। राजा चित्रकेतु ने सात दिन तक देवर्षि नारद से प्राप्त विद्याओं का अभ्यास किया और इसके प्रभाव से उनका मन शुद्ध हो गया। वे भगवान शेषजी के पास पहुंचे, जिनका रूप अत्यंत दिव्य था, और उनके दर्शन से उनके सारे पाप समाप्त हो गए। चित्रकेतु भक्ति और प्रेम से उनकी स्तुति की। उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी, निर्विकार, और गुणों से परे बताया, जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं से भी महान हैं। चित्रकेतु ने भागवतधर्म की महिमा का वर्णन किया, जो सकाम धर्म से अलग है और जो भक्ति और संतुलन से जुड़ा हुआ है। भगवान की कृपा से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलय होती है, और उनके दर्शन से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जब चित्रकेतुने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान शंकर्षण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा- चित्रकेतो! देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याका उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शनसे तुम भलीभाँति सिद्ध हो चुके हो।

अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ।

शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥

मैं ही समस्त प्राणियोंके रूपमें हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालनकर्ता भी हूँ। शब्दब्रह्म (वेद) और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। (भागवत 6.16.51)

आत्मा और संसार दोनों ही मेरे दिव्य प्रभाव, माया में हैं। जैसे स्वप्न में सोते हुए व्यक्ति को सब कुछ अपने अंदर दिखाई देता है, लेकिन जब वह जागता है, तो समझता है कि वह सब केवल स्वप्न था, वैसे ही जीव की जाग्रत् अवस्था भी मेरी माया के द्वारा ही होती है। इस सत्य को समझकर, सबके साक्षी और मायातीत परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मैं ही सबमें व्याप्त हूं और सब कुछ मेरे ही भीतर स्थित है। जब जीव मेरे स्वरूपको भूल जाता है, तब वह अपनेको अलग मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती।

सांसारिक सुख पाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें श्रम और कष्ट होते हैं, और जो परम सुख प्राप्त करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं, वे अक्सर उसके ठीक विपरीत परम दुःख का कारण बनते हैं। लेकिन कर्मों से छुटकारा पाने में कोई डर नहीं होना चाहिए। इसलिए, बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे किसी कर्म या उसके फल के बारे में कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। सभी लोग इसलिये कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और दुःख से छुटकारा मिले, लेकिन ऐसे कर्मों से न तो दुःख दूर होता है और न सुख मिलता है।

जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझकर कर्मों के जंजाल में फंसा रहता है, उसे विपरीत फल ही मिलता है। यह समझना जरूरी है कि आत्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है और यह जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग है। यह समझकर कि इस संसार और परलोक के भोग मायिक हैं, विवेक से अपने मन को इनसे मुक्त कर, ज्ञान और विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरा भक्त बनो। जो लोग योग के तत्त्व को समझने में निपुण हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जीव का सर्वोत्तम उद्देश्य और परमार्थ यही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करे। राजन्! यदि तुम इस उपदेश को श्रद्धा और ध्यान से स्वीकार करोगे, तो जल्दी ही ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण होकर सिद्ध हो जाओगे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्! जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान् श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये।

इसके पश्चात चित्रकेतु, जिस दिशामें भगवान् संकर्षण अन्तर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे स्वच्छन्द विचरने लगे। वह करोड़ों वर्षोंतक सब प्रकारके संकल्पोंको पूर्ण करनेवाली सुमेरु पर्वतकी घाटियोंमें विहार करते रहे। उनके शरीरका बल और इन्द्रियोंकी शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तुति करते रहते।

सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 25.04.2025